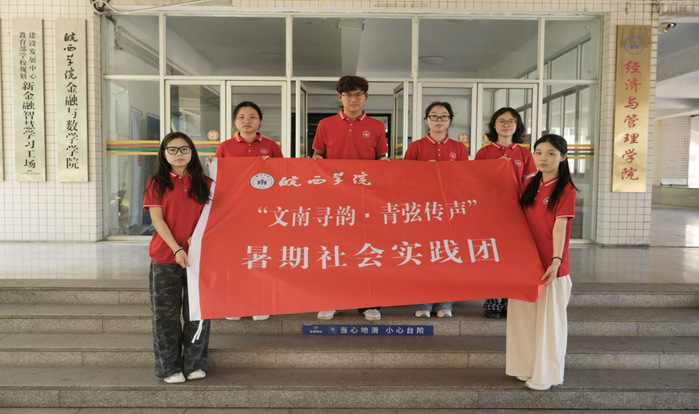

为传播和弘扬非遗文化文南词,7月1日至3日,皖西学院金融与数学学院“文南寻韵·青弦传声”暑期社会实践团在黄琦、关聪、方昌恒的带领下,前往安庆市宿松县文南词传承基地,跟随传承人老师们深入学习文南词艺术。

唱腔承古韵,传承青年行

7月1日,“文南寻韵·青弦传声”实践团走进安庆宿松县龙门村,开展实践活动,探寻文南词的起源。

下午,实践团来到宿松县文南词传习基地,现场观摩了《苏文表借衣》《补缸》等经典剧目表演。团队成员还跟随老艺人学习基础唱腔,亲身体验这项传统艺术的独特魅力。这种寓教于乐的文化传承方式,远比教科书来得生动深刻。实践团为了进一步了解文南词的历史发展,还前往文南词非遗文化博物馆浏览。文南词就像一条文化的暗河,悄无声息地滋养着一方水土的精神世界。

古调新声扬,传承正当时

7月2日,在走访三位老艺人的过程中,年近八旬的虞爷爷道出了传承困境,现在年轻人要么外出打工,要么觉得学这个没前途。据负责人说,当地文南词艺人平均年龄超过70岁,近十年来已有多个传统曲目因传承人离世而失传。城镇化进程加速导致乡村人口外流,更使这项艺术面临表演空间萎缩、受众减少的双重压力。在宿松县文南词传习基地里,数本记录着已故艺人口述唱词的手抄本,它们静静地躺在那里,等待着新的传承者再次唱起它的旋律。

随后,实践团在和负责人的交谈中得知,面对文南词的传承困境,文南词传承者们主张“传承从娃娃抓起”,他们在当地小学教授孩子文南词,古老艺术的新生在孩子们稚嫩的唱腔中绽放。

街访探文南,寻韵问知音

7月3日,实践团在步行街随机采访了数位路人,旨在了解他们对非物质文化遗产“文南词”的知晓程度。

在此过程中,实践团发现老人对文南词的了解程度普遍低于学生。经了解得知,这主要是因为当地政府已将文南词融入学校教学,有效提升了青少年对这项非遗的认知。这正印证了虞老师“非遗传承要从娃娃抓起”的理念。

此次宿松之行,文南寻韵实践团通过聆听老艺人原汁原味的演奏、学习文南词基础唱腔,切身感受到这一非遗艺术的独特魅力;同时通过、新媒体传播等形式,将文南词这一珍贵的非遗艺术带出乡村、推向大众,让更多人了解和关注这一传统文化瑰宝。既为当地文南词传承注入青春活力,也让文传学子在沉浸式体验中深化了文化自信。同学们在走访老艺人、研习工尺谱、体验戏曲表演的过程中,真切感受到非遗传承的紧迫性与使命感,为文化守护的实际行动,在传统与现代的交融中诠释新时代青年的责任担当。未来,学院将持续深化“非遗+实践”育人模式,引导师生扎根文化沃土,在保护与创新中让古老艺术焕发新生,为非遗传承贡献文化力量。

(文图/陈怡)